Teilchenphysik

Woraus besteht die Welt in ihrem Innersten, was sind die kleinsten Teilchen der Materie? Seit der Antike gehen Forschende diesen Grundfragen nach.

Bei ihrer Suche stießen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf immer kleinere Bausteine – erst die Atome, dann Atomkerne, bestehend aus Protonen und Neutronen, schließlich winzige Teilchen namens Quarks. Auch heute ist die Teilchenphysik den grundlegenden Rätseln des Universums auf der Spur: Wie ist das Universum entstanden, und wie hängen die kleinsten Teilchen mit der Entwicklung des Universums und der größten Strukturen in ihm zusammen?

Fachinformationen zum Forschungsbereich Teilchenphysik

Hier finden Sie die Fachseiten des Forschungsbereichs Teilchenphysik bei DESY.

Als DESY 1959 gegründet wurde, war die Erforschung des Aufbaus der Materie aus kleinsten Teilchen die Hauptaufgabe des Zentrums. Im Laufe der Jahrzehnte steuerte es zentrale Erkenntnisse zur Teilchenphysik bei: Mit dem Speicherring PETRA entdeckten Forschende das Gluon – jenes „Klebeteilchen“, das die Quarks zu Protonen und Neutronen zusammenschweißt und ohne das es keine Atome gäbe. Später durchleuchteten sie mit dem HERA-Beschleuniger die innere Struktur des Protons mit bis dahin unerreichter Präzision. Heute wirken die DESY-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler an internationalen Großexperimenten in der Schweiz und in Japan mit, suchen in Hamburg nach Dunkler Materie und legen die theoretischen Grundlagen für eine umfassende Beschreibung der Bausteine der Materie und der zwischen ihnen wirkenden Kräfte.

Auf der Spur der kleinsten Teilchen

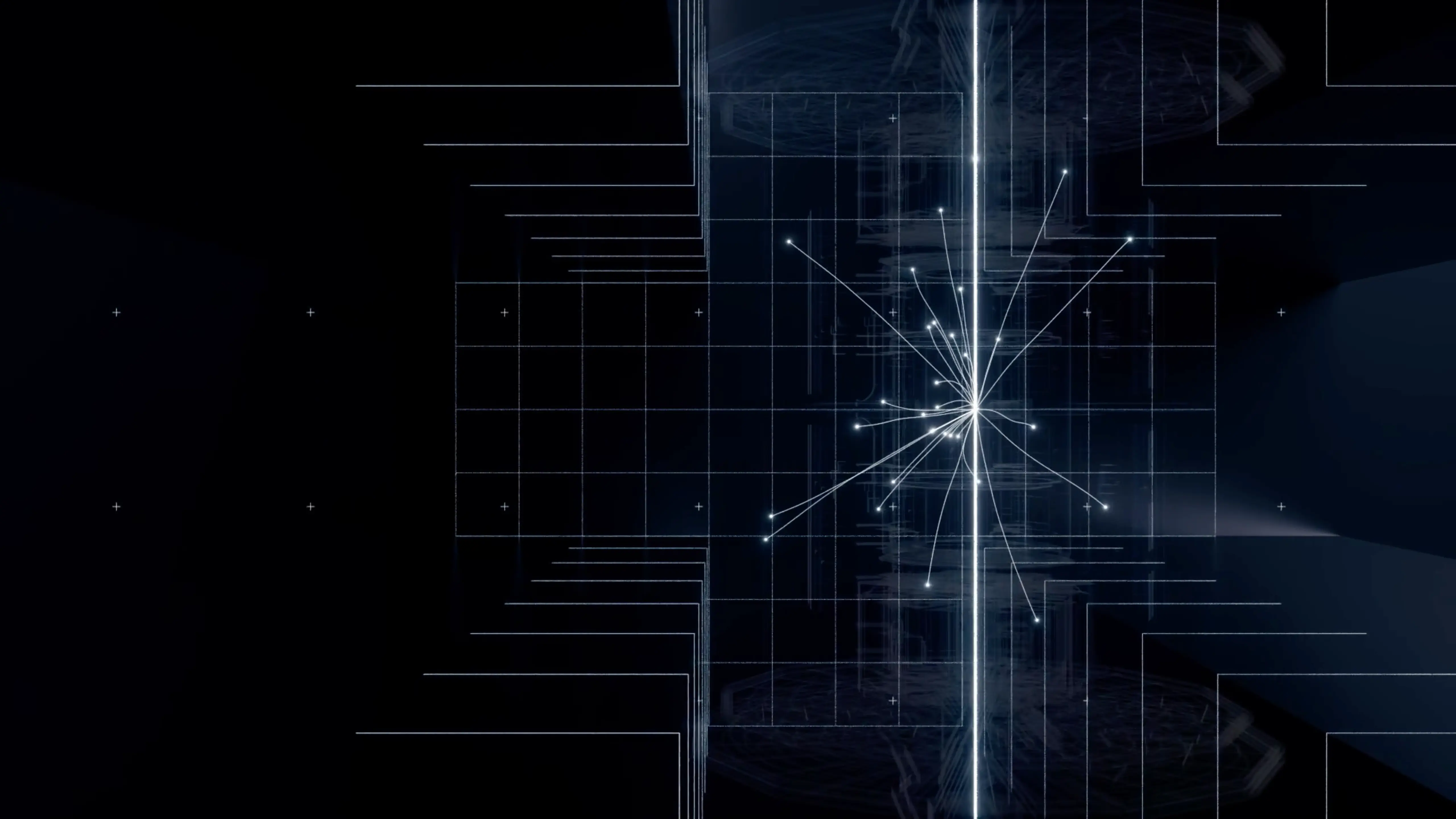

DESY-Forschende sind entscheidend an den Großexperimenten am leistungsstärksten Beschleuniger der Welt, dem Large Hadron Collider (LHC) am Forschungszentrum CERN in der Nähe von Genf, Schweiz, beteiligt. Im Rahmen der internationalen Forschungsgruppen, die die Experimente ATLAS und CMS betreiben, wirkt DESY an der Entwicklung und am Bau wichtiger Detektorkomponenten mit, unter anderem für die geplante Aufrüstung des LHC zur Steigerung seiner „Luminosität“, also der Kollisionsrate der Protonen im Beschleuniger. DESY beteiligt sich ebenso am Betrieb der Detektoren und trägt wesentlich zur Datenanalyse bei.

Im Rahmen des Experiments Belle II am SuperKEKB-Beschleuniger in Japan erforschen DESY-Physikerinnen und -Physiker unter anderem, warum es im Universum mehr Materie als Antimaterie gibt. DESY war mit weiteren deutschen Instituten verantwortlich für Design und Bau des extrem empfindlichen Pixel-Vertexdetektors, der die Spuren der Teilchenzerfälle unmittelbar am Kollisionspunkt registriert. Auch an der Datenanalyse von Belle II und des Vorgängerexperiments Belle wirkt DESY mit.

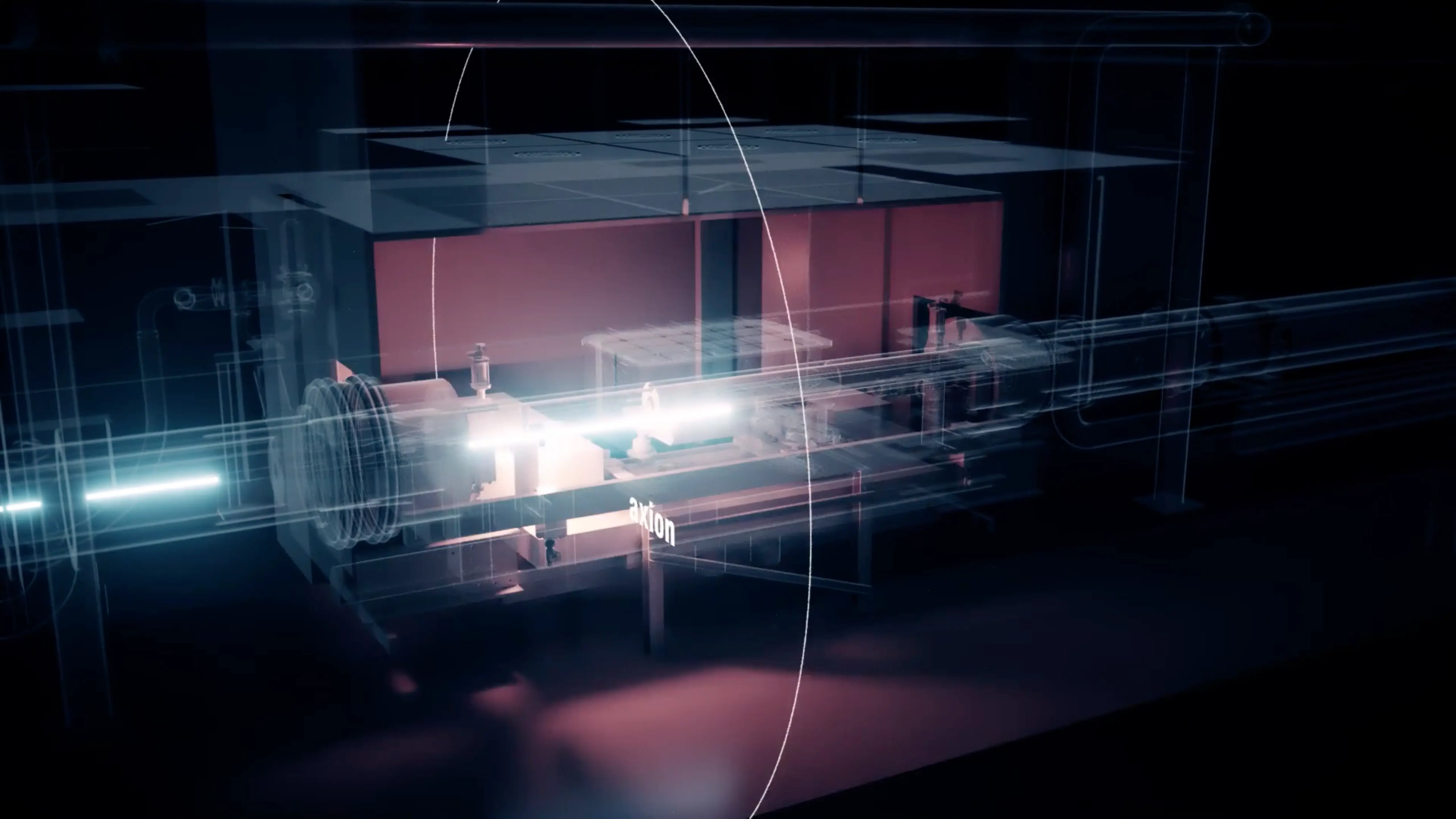

Auf dem DESY-Campus in Hamburg wollen Forschende gleich mit mehreren Experimenten nach Leichtgewichten unter den Teilchen fahnden, die Hinweise auf „neue Physik“ und insbesondere die geheimnisvolle Dunkle Materie liefern könnten. ALPS II schickt auf der Suche nach sogenannten Axionen Laserlicht durch eine Wand, während IAXO – mit dem Prototypen BabyIAXO – nach Axionen aus der Sonne suchen wird. MADMAX soll die Dunkle Materie erkunden, die unsere Galaxie zusammenhält. Mit dem Experiment LUXE schließlich wollen DESY-Forschende die Theorie der Quantenelektrodynamik in starken elektromagnetischen Feldern überprüfen.

Weltweites Computernetzwerk

Teilchenphysikexperimente produzieren enorme Datenmengen. Um diese Datenflut zu bewältigen, nutzen Expertinnen und Experten das Grid-Computing, eine Spielart des verteilten Rechnens. Dabei agieren zahlreiche Rechenzentren rund um den Globus gemeinsam – am Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) zum Beispiel sind mehr als 170 Rechenzentren in über 40 Ländern beteiligt. DESY spielt eine wesentliche Rolle in diesem globalen Netzwerk. In der Interdisciplinary Data and Analysis Facility (IDAF) mit den Rechneranlagen Maxwell-Hochleistungscluster, Tier-2 und NAF stellt DESY große Rechen- und Speichersysteme für die nationale und internationale Wissenschaftsgemeinschaft in allen Forschungsbereich des Zentrums bereit.

Theoretische Teilchenphysik

Ohne theoretisches Fundament lassen sich Experimente nicht korrekt interpretieren. Die derzeit beste Beschreibung der uns bekannten Teilchen und Kräfte liefert das so genannte Standardmodell der Teilchenphysik. Doch das Modell funktioniert nur bei niedrigen Energien und lässt grundsätzliche Fragen offen: Woraus besteht die geheimnisvolle Dunkle Materie? Was geschah nach dem Urknall? Gibt es weitere Raum-Zeit-Dimensionen jenseits der uns vertrauten? Die DESY-Theoriegruppe lotet verschiedene Möglichkeiten aus, konsistente und mit den bisherigen Erkenntnissen verträgliche Theorien zu entwickeln, die diese Fragen beantworten und die Teilchen und Kräfte im Universum im Zuge seiner Entwicklung umfassend beschreiben.

Forschungsinfrastruktur

Der Large Hadron Collider beim Forschungszentrum CERN in Genf ist der leistungsstärkste Beschleuniger der Welt.

- Mehr zu den LHC-Experimenten

- DESYs Beitrag zum LHC

- Mehr zum LHC

Forschungsgruppen aus der ganzen Welt nutzen den DESY-Teststrahl, um Detektorkomponenten zu prüfen.

- Mehr zum DESY-Teststrahl

- Fachinformationen zum DESY-Teststrahl

ALPS II ist das erste Experiment weltweit, das sehr leichte Teilchen der Dunklen Materie im Labor erzeugen und nachweisen könnte.

- DESYs Beitrag zu ALPS II

- Mehr zu ALPS II und Dunkle Materie

Der Prototyp für das Internationale Axionen-Observatorium IAXO wird nach extrem leichten Teilchen aus der Sonne suchen.

- Mehr zu BabyIAXO

Das Experiment soll die Dunkle Materie in unserer Galaxie erkunden.

- Mehr zu MADMAX

Das Experiment soll die Theorie der Quantenelektrodynamik überprüfen.

- Mehr zu LUXE

Die Interdisciplinary Data and Analysis Facility bietet umfangreiche Rechenkapazitäten für die Forschung bei DESY: den Hochleistungsrechnerverbund Maxwell HPC Cluster insbesondere für die Forschung mit Photonen und die Beschleunigerentwicklung, die DESY-Grid-Infrastruktur mit einem Tier-2-Zentrum für die Teilchen- und Astroteilchenphysik sowie die National Analysis Facility (NAF) für die Teilchenphysik.

- Mehr zur IDAF

- Fachinformationen zu IDAF

- Fachinformationen zu Maxwell HPC Cluster

- Fachinformationen zu DESY Grid

- Fachinformationen zu NAF

DESYs vier Forschungsbereiche

PETRA IV: Entdeckungsmaschine für wissenschaftliches Neuland

Mit dem ultrahellen Röntgenlicht von PETRA IV werden Forschende Naturphänomene und technische Prozesse in neuen Dimensionen untersuchen.

Mehr über PETRA IV erfahren