Ab ins Nanoversum mit der Molekülsonde

Nano-Expert:innenteam von DESY untersucht Katalysator-Oberflächen auf atomarer Ebene

Ein Forschungsteam hat im DESY-NanoLab Katalysator-Oberflächen unter die Nano-Lupe genommen. Dabei haben sie nicht nur mehr über die genauen Vorgänge während des Katalyse-Prozesses erfahren, sondern auch Möglichkeiten ausprobiert, diese Prozesse positiv zu beeinflussen. Seine Ergebnisse präsentiert das Team im Fachjournal ACS Nano.

Katalysatoren sind wichtige Helfer bei vielen industriellen Prozessen, weil sie die Effizienz bei der Produktion von Basischemikalien steigern. Sie spielen auch weiterhin eine zentrale Rolle bei ihrer “klassischen” Anwendung, nämlich als Abgasreiniger in Verbrennungsmotoren, weil sie den Ausstoß des gesundheitsschädlichen Gases Kohlenmonoxid und des klimaschädlichen Methans verringern. So können sie wichtige Beiträge zum Umweltschutz und zur kosteneffizienteren Produktion leisten.

Was allerdings genau auf atomarer Ebene abläuft, wenn ein Katalysator eine chemische Reaktion beschleunigt oder bei niedrigeren Temperaturen ablaufen lässt, ohne sich selbst dabei zu verändern, ist noch nicht gut verstanden. Der von der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Sonderforschungsbereich SFB1441 („Verfolgung der aktiven Zentren in heterogenen Katalysatoren für die Emissionskontrolle”), in dem DESY eng mit dem Karlsruher Institut für Technologie KIT und der TU München (TUM) zusammenarbeitet, hat sich vorgenommen, ihnen auf den Grund zu gehen. Mit dem jetzt veröffentlichten Ergebnis sind sie ihrem Ziel ein gutes Stück näher gekommen –es liegt aber auch noch viel Arbeit vor den Forschenden.

Für Katalysatoren, die für Abgasreinigung in Verbrennungsprozessen eingesetzt werden, gibt es ein Material der Wahl: Platin-Palladium-Legierungen. Sie sitzen an der Oberfläche eines Trägermaterials, zum Beispiel Aluminiumoxid, sind reaktionsträge und dadurch sehr stabil. Die Anzahl der Oberflächenatome der Metall-Legierung bleibt also während der katalytischen Prozesse konstant. Und weil die Prozesse an der Oberfläche stattfinden, ist es einerseits wünschenswert, eine möglichst große Oberfläche zu schaffen, um möglichst viel Reaktionsfläche zu haben; andererseits will man genau wissen, wie ihre Oberflächenzusammensetzung sich ändert, um die Aktivität des Katalysators beeinflussen zu können. “Jedoch ist das sehr schwer zu untersuchen; die katalytischen Reaktionen finden unter ziemlich harschen Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen und hohen Gasdrücken statt”, sagt Andreas Stierle, Leiter der DESY NanoLab Gruppe, Leitender Wissenschaftler bei DESY und Professor für Nanowissenschaften an der Universität Hamburg.

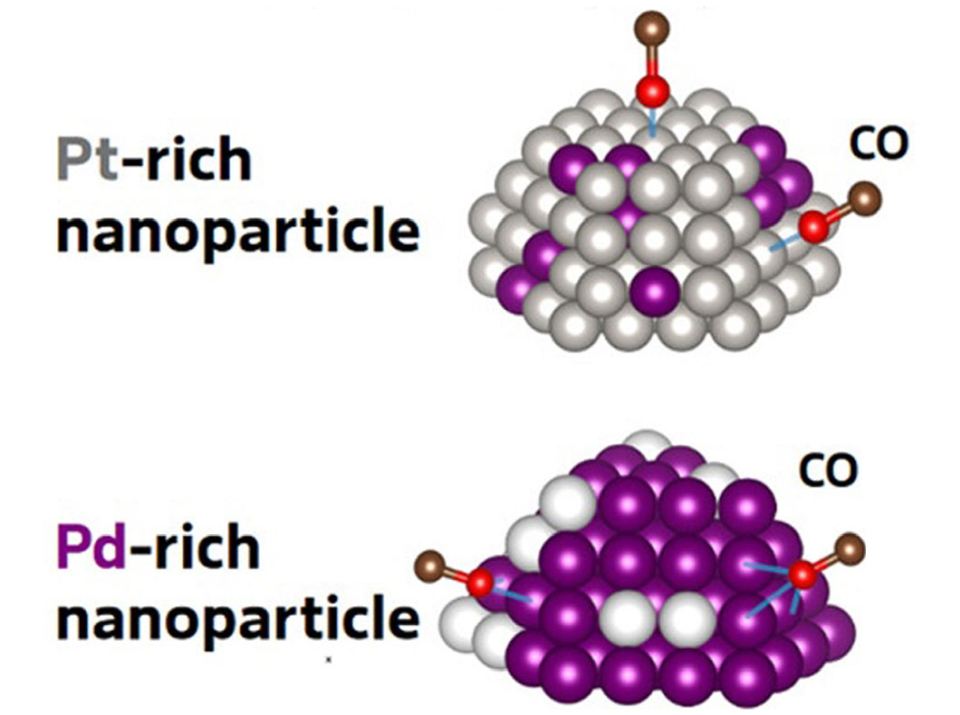

Das Forschungsteam hat aber genau dies möglich gemacht: Sie haben Gasmoleküle wie winzige Erkundungssonden in den Nanoraum geschickt, um zu beobachten, wo sie sich auf der Oberfläche anlagern. Das Gas, in diesem Fall Kohlenmonoxid, bindet an die Metall-Atome in der Legierung an verschiedenen Orten. Manche setzen sich direkt über ein Platin (Pt)-Atom, manche zwischen zwei Palladium (Pd)-Atome, wieder andere fühlen sich im Dreieck zwischen drei Pd-Atomen am wohlsten. „Mit Hilfe von Infrarotspektroskopie konnten wir in der Nanowelt erkennen, wo genau das Kohlenmonoxid sitzt und wie sich seine Eigenschaften je nach Ort verändern“, berichtet DESY-Forscherin Heshmat Noei.

Beim Verständnis der Prozesse an der Katalysatoroberfläche sind aber nicht nur die Beobachtungen aus dem NanoLab wichtig – um zu verstehen, was passiert, verlässt sich das Team auf umfangreiche theoretische Berechnungen, die am Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) gemacht wurden. “Der direkte Vergleich der Theorie mit dem Experiment ist enorm wichtig für solche komplexen Systeme”, sagt Philipp Plessow, Theoriegruppenleiter am KIT.

Die Beschaffenheit der Legierung spielt dabei auch eine zentrale Rolle, hat das Team herausgefunden. Ist mehr Platin an der Oberfläche vorhanden, setzen sich die Kohlenmonoxid-Moleküle nur direkt über die Atome. Überwiegt Palladium, fügen sie sich lieber zwischen zwei oder drei Atomen ein. “Die Oberflächenzusammensetzung des Materials ist ausschlaggebend für die Funktion”, so Erstautor Silvan Dolling, der die Studie im Rahmen seiner Masterarbeit an der Universität Hamburg durchführte. Platin hat eine Tendenz, sich an die Oberfläche zu drängen; bei einer guten Mischung von Platin und Palladium laufen die katalytischen Reaktionen aber besser ab. Wenn man den Katalysator also entsprechend vorbehandelt, kann man seine Oberflächeneigenschaften so verändern, dass er noch effizienter wird.

Katalysatoren werden auch bei Treibstoffen der Zukunft wichtig bleiben. „Grünes“ Methan könnte ein solcher Treibstoff für Schiffe sein, für „grünes“ Ammoniak gibt es auch Modelle und Testbetriebe. Beide sollten allerdings nicht in die Luft entweichen – das eine ist ein leider sehr effektives Treibhausgas, das andere giftig und ebenfalls klimaschädlich. Mit gut verstandenen und kontrollierbaren Katalysatoren kommen wir emissionsarmen Antriebsarten ein gutes Stück näher.