Robuste Superkristalle für die LED der Zukunft

Forschende der Universität Tübingen haben besonders stabile Perowskit-Superkristalle entwickelt, die eine neue Generation von LEDs und optoelektronischen Bauelementen ermöglichen könnten. Mithilfe einer neuartigen Zwei-Phasen-Technik und hochpräziser Röntgenanalysen am DESY-PETRA III gelang es dem Team, robuste Nanostrukturen herzustellen, die Quantenfunktionen mit mechanischer Stabilität vereinen.

Nanometerkleine Kristalle aus Perowskit gelten als Hoffnungsträger für Anwendungen in Leuchtdioden, Solarzellen und optischen Schaltelementen. Besonders interessant erscheint, wenn sich viele dieser Nanokristalle zu einem größeren Gebilde zusammentun – einem regelrechten Superkristall. Ebendies ist Forschenden der Universität Tübingen jetzt auf neuartige Weise gelungen: Mit einem raffinierten Verfahren gelang es, besonders stabile und damit brauchbare Superkristalle aus Perowskit herzustellen. Wichtige Untersuchungen fanden bei DESY statt: Mit Hilfe der Röntgenquelle PETRA III konnte das Team die Struktur der Superkristalle präzise enträtseln. Es stellt seine Ergebnisse im Fachjournal ACS Nano vor.

Perowskite, benannt nach dem russischen Mineralogen Lew Perowski, sind eine Klasse kristalliner Materialien mit einer typischen Gitterstruktur. Besonders vielversprechend sind sogenannte Blei-Halogenid-Perowskite: Sie lassen sich relativ einfach mit chemischen Methoden herstellen und besitzen bemerkenswerte optoelektronische Eigenschaften – weshalb die Materialien intensiv erforscht werden. Erste Anwendungen scheinen in Reichweite: Die Fachwelt tüftelt an leistungsfähigen Solarzellen auf Perowskit-Basis, aber auch an einer neuen Generation hocheffizienter LEDs und Laserchips.

Als besonders spannend gelten Perowskite in Form von Nanokristallen. „Bei ihnen hängen die optoelektronische Eigenschaften stark von ihrer Größe ab – ein typisches Quanten-Verhalten“, erklärt Jonas Hiller von der Universität Tübingen, einer der Autoren der Studie. „Dadurch lassen sich ihre Eigenschaften gezielt maßschneidern: Je nach Zusammensetzung und Größe verändert sich die Energie, mit der sie Licht absorbieren oder ausstrahlen.

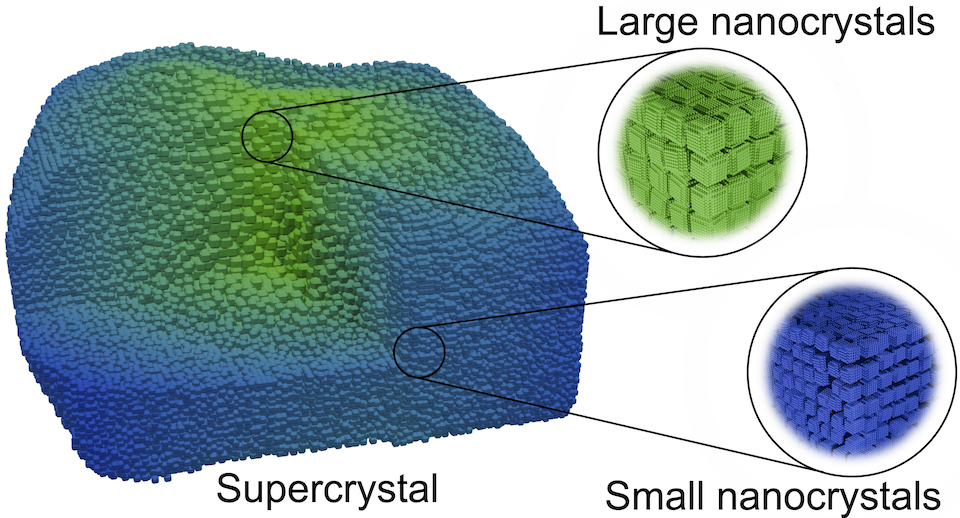

Unter bestimmten Bedingungen können sich die Perowskit-Nanokristalle zu größeren Gebilden zusammenlagern – es bildet sich ein Superkristall. „Das ist ein Kristall, der aus Kristallen besteht“, sagt Hiller. „Er ist vergleichbar mit einem Zauberwürfel, zusammengesetzt aus mehreren Unterwürfeln.“ Das Spannende: Die einzelnen Nanokristalle behalten ihre erwünschten Quanteneigenschaften, können aber als makroskopische Einheit gehandhabt und damit gezielt für Anwendungen eingesetzt werden.

Mit zwei Phasen zum Superkristall

Bislang entstehen solche Superkristalle, indem ein Perowskit-haltiges Lösungsmittel langsam verdampft. Dadurch können sich die Gebilde ganz allmählich auf einer Unterlage – dem Substrat – bilden. „Doch dabei entstehen die Superkristalle an zufälligen Stellen auf dem Substrat“, erläutert Projektleiter Ivan Zaluzhnyy aus Tübingen den Prozess. „Außerdem sind die einzelnen Nanokristalle von einer chemischen Schutzhülle aus organischen Molekülen umgeben, und das macht den gesamten Superkristall sehr weich.“ Die Folge: Beim Versuch, sie mechanisch zu bewegen, zerbrechen sie allzu schnell. Für Anwendungen, bei denen die Position der Materialien entscheidend ist, etwa zwischen zwei Elektroden in einem Bauteil, ist das ein echtes Hindernis.

Um das Problem zu lösen, wählte das Team einen alternativen Weg – die Zweiphasen-Diffusion. Dabei wird eine Lösung mit den Nanokristallen auf eine weitere Flüssigkeit geschichtet, auf Acetonitril. Dieses wirkt als Anti-Lösungsmittel für die Perowskit-Kristalle: Durch sein langsames Eindringen in die Nanokristall-Lösung verringert sich allmählich deren Löslichkeit. „Dadurch kann an der Grenzfläche der beiden Phasen das Kristallwachstum einsetzen“, erklärt Jonas Hiller. Das Acetonitril verdrängt dabei die organischen Moleküle auf den Kristallen und sorgt dadurch für eine festere, stabilere Struktur.

Um die Struktur dieser Superkristalle unter die Lupe zu nehmen, nutzte das Team den gebündelten Röntgenstrahl am GINIX-Instrument der Beamline P10 an PETRA III. „Mit einem Strahldurchmesser von nur 300 Nanometern ließen sich verschiedene Bereiche innerhalb eines Superkristalls gezielt untersuchen“, erklärt DESY-Physiker Wojciech Roseker. Und Jonas Hiller ergänzt: „Die extrem hohe Qualität der Beugungsdaten war ein Schlüssel für diese Studie. Sie machte es möglich, die Struktur der Superkristalle in großer Detailtiefe zu analysieren.“

Das Ergebnis: Die entstandenen Superkristalle wiesen eine Fläche von typischerweise 10 mal 10 Quadratmikrometern auf, waren aber deutlich dicker als die eher flachen Strukturen, die mit der alten Methode möglich waren: Ihre Höhe betrug mehr als fünf Mikrometer, was ihre Stabilität verbessert. Dadurch sind die Superkristalle so robust, dass sich mit Mikromanipulatoren greifen und an andere Orte setzen lassen – ein Novum bei Perowskit-Strukturen.

Perspektiven für die Optoelektronik

Messungen mit der Rasterkraftmikroskopie (AFM) bestätigten die mechanische Stabilität: Die aus der neuen Methode hervorgegangenen Superkristalle erreichten einen Elastizitätsmodul – ein Maß für die Steifigkeit eines Materials – von mehr als 3 Gigapascal. Demgegenüber waren es bei den traditionell hergestellten Proben nur etwa 0,14 Gigapascal.

„Jetzt, wo wir diese robusten Strukturen gezielt handhaben können, eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Bau von optoelektronischen Geräten“, sagt Hiller. In Tübingen arbeitet das Team bereits an elektrooptischen Schaltern, bei denen ein elektrisches Feld die optischen Eigenschaften der Superkristalle beeinflusst. Auch Kombinationen unterschiedlicher Kristallzusammensetzungen oder gestapelte Heterostrukturen rücken nun in den Bereich des Machbaren.

Das Forschungsteam plant bereits die nächsten Schritte – inklusive eines weiteren Experiments an PETRA III. „Auf lange Sicht sind wir gespannt auf die Möglichkeiten, die sich mit dem der geplanten Nachfolge-Anlage PETRA IV eröffnen werden“, sagt Wojciech Roseker. „Sie wird sehr viel feinere und intensivere Röntgenstrahlen liefern, wodurch sich solche Messungen viel schneller und mit höherer Auflösung durchführen lassen.“

Originalveröffentlichung

J. Hiller, R. Thalwitzer, A. Bozkurt, M. Gomes Ferreira, R. Hodak, F. Strauß, E. Nadler, G. Hinsley, B. Wang, K. Hoon Ngoi, W. Rudzinski, E. Kneschaurek, W. Roseker, M. Sprung, D. Lapkin, D. Baranov, F. Schreiber, I. Vartanyants, M. Scheele, I. Zaluzhnyy: Mechanically Robust Supercrystals from Antisolvent-Induced Assembly of Perovskite Nanocrystals, ACS Nano 19 26117–26126 (2025), DOI: 10.1021/acsnano.5c07289